Klimaschutzkonzepte und Statistiken

Jede Kommune und jede Region weist Besonderheiten und spezifische Potenziale für erneuerbare Energien und Klimaschutz auf. Einen guten Überblick bieten Kommunale Klimaschutzkonzepte und territoriale Treibhausgasbilanzen. Die heutigen Treibhausgasemissionen werden mit bundesweiten Standards berechnet, sodass sich Veränderungen ablesen lassen. Ausgangsbasis für die Entwicklung von Maßnahmen und Projekten sind häufig genaue Analysen, Bestandsaufnahmen oder Treibhausgasbilanzen.

Der Kommunale Klimaschutz wird seit über 10 Jahren maßgeblich durch das Bundesumweltministerium (BMUV) gefördert. Vor der Förderung von Maßnahmen stehen sorgfältige Analysen. So wurden auch im Landkreis Osnabrück in der Vergangenheit verschiedene Klimaschutzkonzepte und Teilkonzepte gefördert. Sie erleichtern es, Potenziale abzubilden und die Einsparung von Treibhausgasen im Landkreis Osnabrück zu überwachen. 2010 wurde das erste Klimaschutzkonzept erarbeitet und später durch den „Masterplan 100% Klimaschutz“ verfeinert. Der Landkreis Osnabrück hat seit der Erstellung des ersten Klimaschutzkonzeptes 2010 maßgeblich zur Entwicklung des Handlungsfeldes „Kommunaler Klimaschutz“ auf nationaler Ebene beigetragen. Mittlerweile haben auch viele Kommunen im Landkreis Osnabrück integrierte Klimaschutzkonzepte und Energiebilanzen.

Eine wichtige Grundlage für die Strategieentwicklung im Klimaschutz ist die jährlich fortgeschriebene Treibhausgasbilanz für das Territorium des Landkreises Osnabrück. Neben der aggregierten Umrechnung von Energie- und Infrastrukturdaten zur umfassenden Treibhausgasbilanz werden hier auch verständliche Einzelindikatoren ausgewiesen: zum Beispiel die Zunahme der Photovoltaik-Anlagen, die Zulassung von E-Fahrzeugen oder die Entwicklung von Windparks im Landkreis Osnabrück.

In den folgenden Abschnitten finden sich verschiedene Konzepte, Statistiken und Teilkonzepte zu erneuerbaren Energien und zum kommunalen Klimaschutz.

Das Förderprogramm „Masterplan 100% Klimaschutz“ des Bumweltministeriums ist seit Oktober 2018 abgeschlossen; die Ergebnisse und Kompetenzen gehen in die Entwicklung einer strategischen Energie- und Klimapolitik des Landkreises Osnabrück über, die seit 2016 im Referat für Strategische Planung umgesetzt wird. Die angeschobenen Themen, Projekte und Inhalte werden uns noch 2050 beschäftigen!

Wir danken dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), dem Projektträger Jülich (PtJ), der Begleitforschung und unseren Kolleginnen und Kollegen in den alten und neuen Masterplan-Kommunen für die jahrelange Unterstützung und Zusammenarbeit.

Einige wichtige Meilensteine, Phasen und Projekte aus dem Masterplan-Programm werden hier kurz in Erinnerung gebracht: Viele Projekte existieren bis heute und sind eingeführte Produkte / Dienstleistungen des Landkreises Osnabrück für die Bürger, Unternehmen und Kommunen im Landkreis.

Die Anfänge (2008 – 2011)

Boom von Solaranlagen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) / Einführung der Kommunalrichtlinie der Nationalen Klimainitiative / Idee der 100% -EE-Regionen / Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzepts / Umsetzung von ersten Projekten durch eine Projektstelle im Fachdienst Umwelt / Beauftragung der ersten Version des Solardachkatasters / Förderung von effizienten Umwälzpumpen u.a.m.

Masterplan-Konzeptphase (2012 – 2013)

BMU sucht „Masterplan-Kommunen“ / Bewilligung der Antragsskizze des Landkreises Osnabrück / Erstellung der analytischen Grundlagen auf der Basis des Klimaschutzkonzepts/ Erarbeitung Handlungsprogramm 2016 / Beschluss im Kreistag zum Klimaschutz / umfangreiche Beteiligung von Stakeholdern zum Reduktionsszenario / Roadshow in den Kommunen u.a.m.

Masterplan-Umsetzungsphase (2013-2016):

Wichtige Leitprojekte werden konzipiert und initialisiert, z.B. das „Portal für industrielle Abwärme PINA“, „LED-Tauschtage“, „Richtig heizen mit Holz“, „Solardachkataster 2.0“, „gut beraten sanieren!“, das das „E-Team“, das Fahrschulprojekt „Strom. Bewegt“ u.a.m. /Parallel weitere Analysen und Vertiefungen z.B. im Bereich der Energieszenarien / Raumordnungsprogramm legt Grundlagen für Ausbau der Windenergie

Folgeprojekt Masterplan „Zivilgesellschaftliche Verankerung“ (2016-2018):

Der Schwerpunkt der zivilgesellschaftlichen Prozesse wird z.B. über das Projekt „Klimabotschafter“, den „Klimagipfel“ und mehrere Bildungsprojekte bearbeitet / Klimainitiative wird im Referat für strategische Planung verstetigt / Erweiterung um das Thema „Klimafolgenanpassung“ / Projekt „Kindermeilen“ / „Klimalernen“ / Fortbildungen für Erzieher*ìnnen / Förderung von E-Mobilität in Kommunen / Klimabilanzierung für die Kommunen u.a.m.

Begleitforschung (2012 bis heute)

Seit 2012 wurden ca. zweimal jährlich Treffen der Masterplan-Kommunen organisiert. Bei diesen Treffen wurde vom BMU ein intensiver Erfahrungsaustausch mit den anderen Kommunen ermöglicht. Die Treffen führten die Erfahrungen von 19 Kommunen zusammen, die anfangs absichtlich sehr unterschiedliche Voraussetzungen für die gleichen Fragestellungen hatten. Darunter sind Großstädte wie Flensburg, Frankfurt am Main oder Hannover, einige Landkreise (Kreis Steinfurt, Landkreis Marburg-Biedenkopf) und kleinere Städte wie Herten oder Kempten.

Wir danken dem Team der Begleitforschung für die lehrreichen Treffen und die motivierenden Begegnungen mit Kollegen aus ganz Deutschland.

Regionale Kooperationen (2012 bis heute)

Seit 2012 arbeiten wir intensiv mit den Nachbarkommunen Kreis Steinfurt, Stadt Osnabrück und Stadt Rheine zusammen, die ebenfalls Masterplan-Kommunen der ersten Generation sind. Zudem besteht eine Kooperation mit den Kreisen Lippe, Hameln-Pyrmont, Holzminden und Schaumburg, die in der zweiten Gruppe der Masterplan-Kommunen teilnehmen.

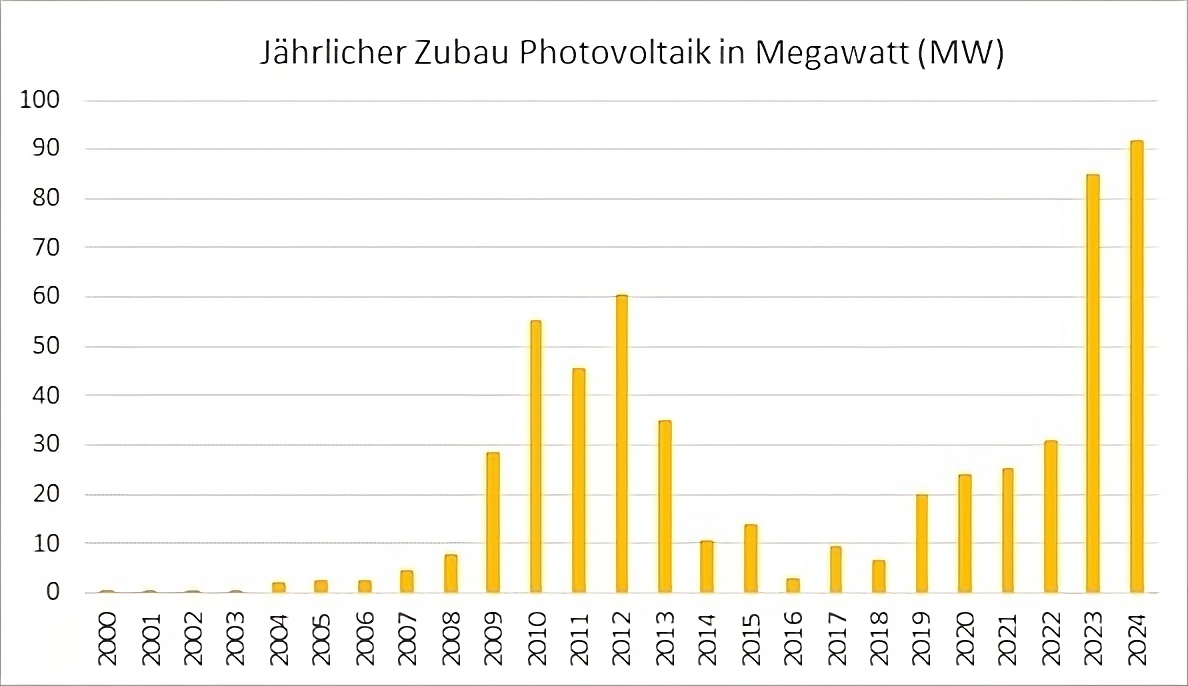

Die beiden letzten Kalenderjahre haben einen nie vorher erreichten Höchststand beim Zubau von PV-Anlagen verzeichnet. Die aktuelle Gesamtleistung der PV im Landkreis Osnabrück zum 31.12.2024 beträgt rund 565 MW und umfasst 29.285 Anlagen (davon rund 3.900 Balkonkraftwerke). Dies entspricht nahezu einer Verdopplung der Leistung innerhalb der letzten 6 Jahre. Im Rekordjahr 2024 wurden über 7.000 Anlagen mit einer Leistung von knapp 92 MW zugebaut. Im Jahr 2023 umfasste der Zubau rund 85 MW.

Beide Jahre stellen die hohen Werte aus dem ersten Solarboom 2009 bis 2013 in den Schatten. Dieser wurde durch die Einspeisevergütung für günstige, größere Dachflächen vorangetrieben.

Der heutige Ausbau ist noch vielschichtiger: Die Technologie profitiert insgesamt von weiteren Dachflächenpotenzialen (siehe dazu auch Solarkataster des Landkreis Osnabrück), aber auch von den Freiflächenanlagen und Balkonkraftwerken. Von den im Jahr 2024 installierten Anlagen waren rund 2.400 Balkonkraftwerke. Letztere lassen nun auch Mieterinnen und Mieter von der Energiewende profitieren.

Ein gleichbleibend hohes Niveau wie 2024 ist auch 2025 zu erwarten. Die Weiterentwicklung von Solarmodulen führt zu leistungsstärkeren Modulen bei gleichbleibenden oder fallenden Modulkosten. Erhöhte Strombedarfe durch Elektro-Autos und Wärmepumpen führen dazu, dass die Anlagen auch abseits der EEG-Vergütung wirtschaftlich eingesetzt werden können.

Im Jahr 2023 entfielen knapp ein Fünftel der neu installierten Leistung (15,4 MW) auf größere Projekte mit einer installierten Leistung von jeweils mehr als 50 kWp. Dies unterstreicht das erhebliche Potenzial, das beispielsweise auf größeren Gewerbedächern besteht und nun verstärkt genutzt wird. 5 Anlagen waren sogar größer als 500 kWp.

Im Jahr 2024 lag der Anteil größerer Neuanlagen mit mehr als 50 kWp bei über 40 Prozent (37,5 MW), 14 dieser Anlagen hatten eine Leistung mit mehr als 500 kWp.

Der PV-Boom bezieht sich von den kleinsten Balkonkraftwerken bis zu großen Hallendächern in allen Segmenten.

Die Stromerzeugung aller PV-Anlagen (inklusive Selbstverbrauch) lag im Jahr 2023 bei rund 370 Gigawattstunden und deckte damit rund ein Fünftel des Stromverbrauchs (ohne den Stromverbrauch der GM-Hütte) ab. Den Rest lieferten Windenergie, die fortan auch weiter ausgebaut wird und Biomasse-Anlagen. Die reine Netzeinspeisung aus PV-Anlagen lag im Jahr 2023 bei rund 330 Gigawattstunden.

Es ergibt sich eine erhebliche regionale Wertschöpfung durch die PV-Anlagen. Viele Anlagen aus dem ersten Solarboom (2009 bis 2013) sind bereits abgeschrieben und profitieren noch einige Jahre von der damaligen Einspeisevergütung.

Der sehr starke Zubau im Bereich der erneuerbaren Energien, die günstigen Witterungsbedingungen und ein gleichzeitig gesunkener Stromverbrauch haben es ermöglicht, dass der Landkreis Osnabrück gemäß vorläufigen Berechnungen bilanziell das 100 %-Ziel zur Deckung des Stromverbrauchs aus erneuerbarer Stromerzeugung im Jahr 2023 erreicht hat. Der Ausbau muss nun perspektivisch auch hinsichtlich der Netzstabilität beobachtet werden. Ein weiterer stabiler Ausbau auf hohem Niveau ist langfristig aufgrund eines steigenden Strombedarfs auch notwendig, da Strom im Zuge der Wärme- und Mobilitätswende den weiteren Ausbau von Solarenergie als Teillösung vorsieht.

Hierfür gibt es auch weitere Potenzialreserven im Landkreis Osnabrück. Das Solardachkataster weist ein theoretisches Potenzial der Aufdachanlagen von über 2.500 MW im Landkreis Osnabrück aus. Versiegelte Flächen (bspw. Parkplatzflächen) machen zudem einen weiteren Ausbau möglich.

Die häufigste Frage zum Stand der Energiewende ist die nach der erneuerbaren Stromerzeugung aus den zahlreichen dezentralen Erzeugungsanlagen im Landkreis Osnabrück. In der Anlage sind alle Stromerzeugungsanlagen nach dem EEG zu finden und zudem nach Kommunen aufgeschlüsselt. Es werden die letzten zur Verfügung stehenden Daten verwendet (letztes Update Februar 2025).

Klimaschutz ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit und findet auf regionaler Ebene statt. Eine nachhaltige CO2-Reduktion lässt sich jedoch nicht allein mit Klimaschutz-Aktivitäten der Kreisverwaltung erzielen. Die Verbesserung der Energieeffizienz und die Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energien kann nur gemeinsam mit den wichtigen regionalen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Energieversorgung und Multiplikatoren der Region Osnabrück erreicht werden.

Aus diesem Grund wurde zwischen Mai 2009 und Oktober 2010 ein integriertes Klimaschutzkonzept für den Landkreis erarbeitet. Das Konzept, das vom Planungsbüro Graw und dem Kompetenznetzwerk Dezentrale Energietechnologien e.V. (deENet) erarbeitet wurde, ist eine Gesamtstrategie für den Klimaschutz und die nachhaltige Regionalentwicklung. Es wurde mit Finanzmitteln in Höhe von 240.000 € von der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) gefördert.

Das Integrierte Klimaschutzkonzept beinhaltet:

- die Entwicklung einer fortschreibbaren CO2-Bilanz.

- eine Abschätzung der regionalen Potentiale in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeinsparung. Aufbauend wird das wirtschaftliche Potential des Sektors dargestellt.

- ein Leitbild und ein Energieszenario für die Entwicklung bis zum Jahr 2050.

- 43 konkrete Maßnahmen zur Erschließung der Potentiale. Sie wurden auf Basis von Ideen zahlreicher Unternehmen, Organisationen und Bewohner der Region entwickelt.

Auf Grundlage des Klimaschutzkonzepts hat der Kreistag im Dezember 2011 verschiedene Projekte zur Energie- und Klimapolitik beschlossen. Sie sollen dazu beitragen, die Versorgung mit 100% Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis 2030 und die Versorgung mit 100% regenerativ erzeugter Wärme bis 2050 zu decken. Verantwortlich für ihre Umsetzung sind die Klimaschutzmanager Timo Kluttig und Sophie Rotter. Sie werden zu 65% der Gesamtprojektkosten vom BMU gefördert. Zu ihren Projekten zählen u.a. das kreisweite Solardachkataster, ein Internetportal zur Energetischen Gebäudesanierung sowie das Klimasparbuch.

Der Landkreis Osnabrück erstellt jährlich eine aktualisierte Treibhausgasbilanz für das gesamte Territorium des Landkreises sowie für die einzelnen Kommunen. Die Bilanzierung erfolgt nach bundesweit eingeführten Methoden mit der Software Eco-Region. Somit können die Fortschritte zur Erreichung von Klimaneutralität auf regionaler Ebene fortlaufend erfasst werden.

Im Downloadteil finden Sie eine Kurzfassung zu den Ergebnissen mit dem Bilanzjahr 2020. Die Bilanzierung wird jährlich vorgenommen und hier zur Verfügung gestellt. Die aktuellen Zahlen zeigen spannende Ergebnisse, z.B.

- den Rückgang der Emissionen durch die Corona-Pandemie oder

- die überraschend gute Entwicklung bei dem Ausbau der Photovoltaik

- die aktuelle Zahl von zugelassenen E-Elektrofahrzeugen

Rechnet man den Verbrauch der Stahlindustrie nicht mit, hat der Landkreis einen rechnerischen, bilanziellen Anteil von erneuerbaren Energien von 89 Prozent erreicht. Noch genauere Daten zum Ausbau der erneuerbaren Energien finden Sie unter der aktuellen Statistik und unter dem neu gestalteten Solarkataster

-

File

Kontakt

Fachdienst Umwelt - Klima und Energie

Am Schölerberg 1

49082 Osnabrück

Deutschland

Downloads

-

File

-

FileIntegriertes Klimaschutzkonzept, Anlagen (3.81 MB)

-

File

-

FileMasterplan 100 Prozent Klimaschutz (1.76 MB)